センター概要

ページ内目次

センターの紹介

看護地域創成研修センター長

大久保 清子

一宮研伸大学附属看護地域創成研修センターは、地域社会に開かれた大学として、地域社会との架け橋となることを通し、大学が持つ「知」を広く地域社会に還元することで、活力や生きがいのある健康な社会と暮らしの実現に貢献することを目指しております。

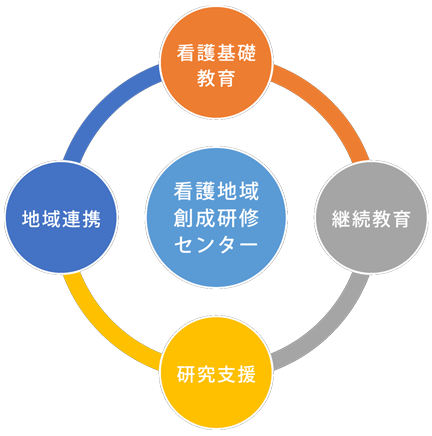

本センターは、地域連携部門、研究支援部門、継続教育部門、看護基礎教育部門の4部門で構成されています。それぞれの部門では、地域貢献、研究推進、産官学連携を、また現職看護職のスキルアップのための現任教育や公開講座、そして社会人の学びを推進するリカレント教育など、調査、研究及び教育に取り組んでいます。

そして本センターでは、大学の地域貢献活動の拠点としての役割を持ち、地域との交流や連携を図り、2021年6月1日に開設して以来、地域社会が求める知を恒常的に提供していくための諸活動を展開しております。令和4年(2022)1月に本学は、いち早く「一宮市SDGsパートナー」として認定され、SDGs活動を学生と共に展開しております。特に学生ボランティア活動では、年間約300名の学生がSDGs活動に参加しています。また令和3年(2021)に「あいち認知症パートナー大学」として登録され、認知症サポーター養成講座や、本学の教職員や学生参画による認知症に関する講座を実施し、地域に暮らす皆様とともに、認知症に対する理解を深める活動を創出し、看護学の学修成果を地域社会に還元できることを目指しています。

さらに地域貢献活動を進めることで、本学の教職員と学生が地域社会の一員として、地域に暮らす皆さまと、そして県内自治体や保健・医療・福祉等の施設や関連団体とのつながりを深め、健康な社会と暮らしの実現のために共に成長できるよう、今後とも尽力してまいります。どうぞ、本センターの活動をご理解いただき、ご活用くださいますよう、よろしくお願いいたします。

本センターは、地域連携部門、研究支援部門、継続教育部門、看護基礎教育部門の4部門で構成されています。それぞれの部門では、地域貢献、研究推進、産官学連携を、また現職看護職のスキルアップのための現任教育や公開講座、そして社会人の学びを推進するリカレント教育など、調査、研究及び教育に取り組んでいます。

そして本センターでは、大学の地域貢献活動の拠点としての役割を持ち、地域との交流や連携を図り、2021年6月1日に開設して以来、地域社会が求める知を恒常的に提供していくための諸活動を展開しております。令和4年(2022)1月に本学は、いち早く「一宮市SDGsパートナー」として認定され、SDGs活動を学生と共に展開しております。特に学生ボランティア活動では、年間約300名の学生がSDGs活動に参加しています。また令和3年(2021)に「あいち認知症パートナー大学」として登録され、認知症サポーター養成講座や、本学の教職員や学生参画による認知症に関する講座を実施し、地域に暮らす皆様とともに、認知症に対する理解を深める活動を創出し、看護学の学修成果を地域社会に還元できることを目指しています。

さらに地域貢献活動を進めることで、本学の教職員と学生が地域社会の一員として、地域に暮らす皆さまと、そして県内自治体や保健・医療・福祉等の施設や関連団体とのつながりを深め、健康な社会と暮らしの実現のために共に成長できるよう、今後とも尽力してまいります。どうぞ、本センターの活動をご理解いただき、ご活用くださいますよう、よろしくお願いいたします。

センターの4つの役割と活動

看護基礎教育部門

| 目的 | 学部生が「地域に貢献する活動を志向できる」(ディプロマ・ポリシー)ことを実現する機会を創り支援する。 |

|---|---|

| 活動 |

|

継続教育部門

| 目的 | 地域の保健医療福祉施設の従事者に対し、キャリア開発、看護実践の開発の学習機会をつくり、地域の医療、介護、福祉の質の向上に寄与する。 |

|---|---|

| 活動 |

|

研究支援部門

| 目的 | 地域の医療保健福祉の向上に寄与する研究活動を、本学の教員と保健医療福祉分野の従事者が共同して行う。 |

|---|---|

| 活動 | 研究支援セミナーの開催

|

地域連携部門

| 目的 | 地域の保健医療福祉施設・団体と連携し住民が安心して暮らせるための諸活動を行う。 |

|---|---|

| 活動 |

|